Creo que fue a eso de los doce,

que dejó de creer en Dios,

y que un par de años después

mató a su padre

a los ojos del señor Freud.

Luego

recién cumplidos los diecisiete

su simiente fue pasto de un amor ingenuo.

O sería quizá

ese amor ingenuo, pasto de su simiente.

El caso es que fue un mal polvo.

A los diecinueve se fue de casa,

volando desde el cascarón

hacía nuevos nidos de alquiler,

con facturas siempre pendientes

y cortes de electricidad por impago.

Pero a menudo con una mochila

de ´tapergüers´ a la espalda.

Pospuso la Universidad para más adelante

al paso siempre difícil de la veintena

y sus vientos de veletas,

pospuso la Universidad para más adelante

como una de esas novelas gordas,

que se dejan

postergadas para otro momento,

para otro momento mejor

que tal vez no llegue nunca.

El tabaco entretanto,

y tal y como suele decirse,

lo abandonó a menudo y para siempre.

También a Andrea,

y también por parte de Andrea

mediarían historias de abandonos.

Hasta que con veinticinco otoños

decidieron abandonarse mutuamente.

Apostar a otro caballo perfecto,

hacer las paces y dejar de correrse.

Cuando al tiempo y ya con ganas

se hizo con su titulo de Humanidades,

-falseado por el mismísimo Rey-,

lo utilizó como Pasaporte

y optó por dejar el país

por curiosidad antropológica.

Eso haría que a su regreso

decidiera que no necesitaba más

el televisor en casa.

Abandonándolo

junto a una escombrera.

Y ahora, que es

asquerosa y serenamente feliz

habiendo abandonado hasta los espejos,

se asoma a la treintena con ganas de partida.

Otra vez sin mecheros en los bolsillos,

arrastrando sin prisas, pero con ganas

los mismos zapatos viejos,

planeando nuevos abandonos;

y admite que sigue bebiendo

a morro desde el tetrabrik,

el zumo concentrado de naranja,

intuyendo algo de virtuosismo

en los posos de su inmadurez.

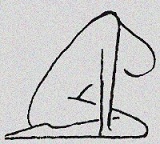

Y se encoge de hombros

mientras lo piensa...